海上物流を生業とする我々にとって、安全運航は常に活動の根幹であり、今と未来の社会に果たすべきさまざまな責任の中でも、最も重要なものです。当社は合併後の10年間で船隊規模の拡充を図るとともに、安全運航と環境保全の維持・向上に注力し、停船率の低下など一定の成果を上げてきました。今後も無事故運航を継続するため、環境の変化に対応しながら、海陸一丸となって最善の安全管理手法を追求すべく、改善を進めていきます。

当社は安全管理システムの元で運航業務を行っており、当該システムに従い年一回SMS管理員会(安全管理システム管理委員会)を開催し、管理船からの改善案、事故の統計的な発生状況、管理船および船舶管理部門の内部監査結果、PSC(Port State Control)、RIGHTSHIP、オイルメジャー(SIRE)等の外部検船による指摘の状況等を報告する場を設けております。

また、2023年には、ドライバルク業界で船社・船舶管理会社に対する検査機関であるRIGHTSHIPが審査に用いる安全管理指針(ベストプラクティス)であるDryBMSをベースとしたManagement Audit(会社審査)を自発的に受検しました。審査時に指摘を受けた項目については、当社がレベル的に劣る箇所と現状認識し、関係部署により改善への取り組みを開始しました。またこのAuditの際には、審査に訪れたRIGHTSHIP審査員と、今後の当社船舶の安全性向上を図るため有意義な意見交換を行いました。

上記のような業務を通じた気づきを、船舶管理の主幹である当該システムに反映することで、当社の安全品質管理体制全体の継続的な改善を行っています。

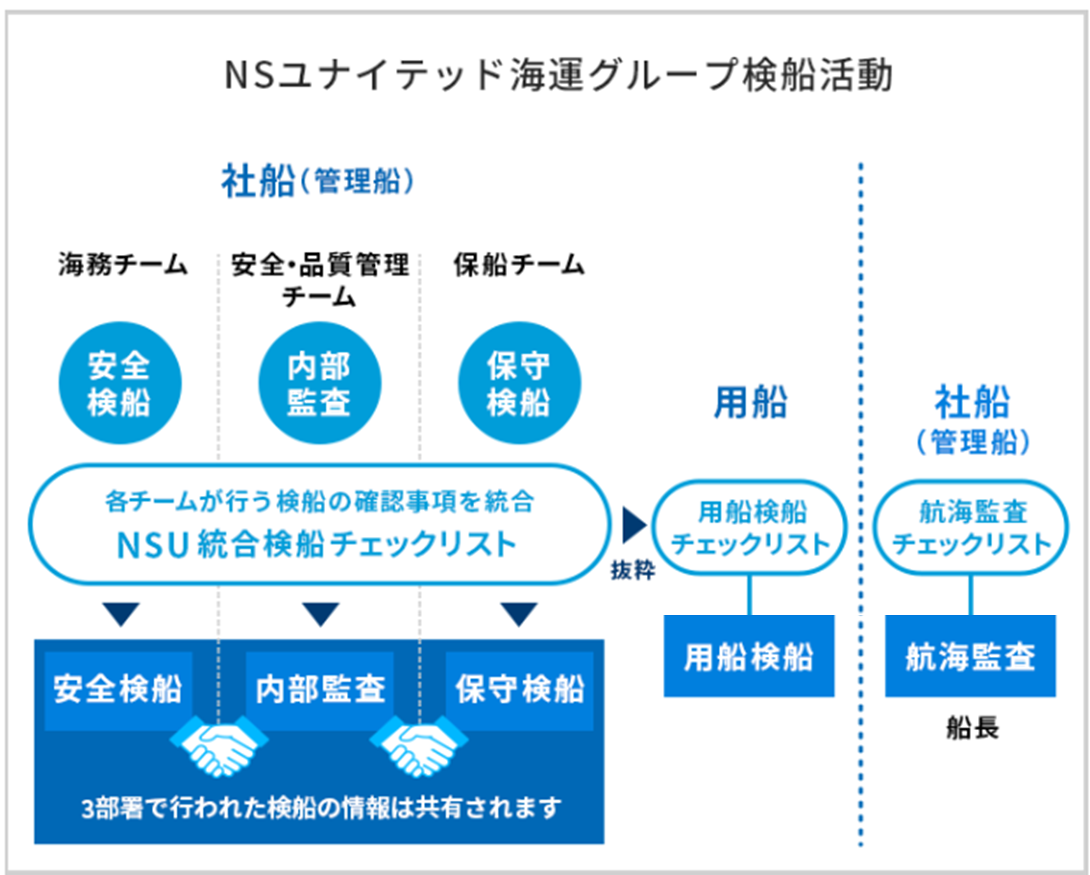

当社は、本社からの派遣および本船双方における検船活動を通じ、安全運航の管理を徹底しています。

当社管理船に対しては、以下3つの検船を実施しています。

内部監査:当社管理船が、安全管理システムを順守しているかどうかを確認する為に、1年に1度の頻度で当社内部監査員により行われる監査(検船)

安全検船:当社の海務監督による管理船への検船

保守検船:当社の保船(工務)監督による管理船への検船

船上での内部監査の様子

NSユナイテッド海運グループとして、顧客(荷主)に対する海上輸送サービスの品質管理・維持という点から、用船に関しても運航船舶の安全を確保(対顧客・対社会的に、より良いサービスを提供すること)する目的で用船検船を行っています。

チェックリストに基づき、オペレーターの要請に沿って適切な間隔で検船を実施し、必要に応じ船主や船舶管理会社に対して、改善の申し入れを行っています。用船検船を継続的に行うことにより、船主や船舶管理会社とNSユナイテッド海運との相互コミュニケーションが、より緊密なものとなり、お互いの安全運航のレベルを向上させることを目指しています。

船長が、乗船後約一ヵ月以内を目安に船上監査(検船)を行っています。

使用する航海監査チェックリストの内容は、船橋周り(航海関連事項)に特化されており、全航海士のスキルチェック(アセスメント)も含まれています。船長が、乗船後早い段階で実施する船上監査(検船)の為、船の航海計器や各機器の状態把握、及び乗組員の技量の確認に役立てられています。

- 拡大

- 船内での航海監査の様子

当社では実際に起きた事故を再発可能性やリスクの大きさ毎に分類し、対策を行うだけではなく、事故を未然に防ぐために、ヒヤリハット(以降ニアミス)についても着目し、社外ステークホルダーも巻き込み、対策を講じています。

四半期毎に事故ゼロ対策委員会を開催し、管理船において発生した事故の原因についてソフト面・ハード面から具体的に解析、また、発生要因を時系列的に分析し、再発防止策を検討しています。

事故原因の分析結果や再発防止策については、各船現場にも報告され、「事故ゼロ」の実現に役立てられています。

管理船にて起こったインシデント(事故・事件等)の中で、今後も管理船にて再発の可能性があり、尚且つリスクが大きいと判断したものについては、社内で「インシデント調査委員会」を立ち上げ詳細解析を行い、インシデント発生の原因究明と再発防止に努めています。

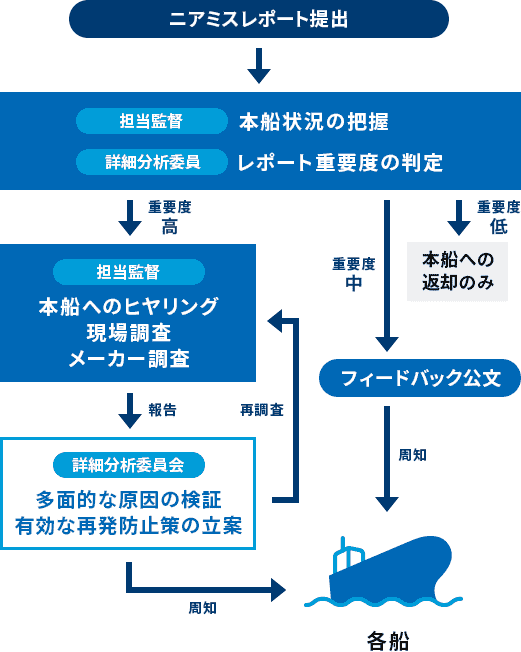

ニアミスについては、事故の未然の防止のため、各船から報告を行う、ニアミスレポートシステムを設けています。

委員会において原因の追究と、有効な再発防止策を立案し、管理船に周知しています。その他のニアミス案件については、その事例を各船に展開して注意喚起を促しています。

各船から提出されたニアミスレポートは、詳細分析が必要な案件とその他の案件に仕分けられます。詳細分析が必要な案件については、担当監督が本船へのヒアリングやメーカーへの調査依頼等を行った上で「ニアミス詳細分析委員会」に報告しています。

当社グループでは、毎年全社的に海難事故を想定し、事故が起きてしまった際に適切な対応を行うことが出来るように、緊急対応演習を行っています。

2年に1度は社外関係者(海運関係プレスや保険会社)も招き、模擬記者会見を含む大規模な内容としています。

毎回、船舶からの油流出を伴う海難事故を想定することにより、万一の際に海洋汚染を最小限に止めるための手順を確認しています。

尚、2021年度ははじめて国内友好船主様の全面的な協力のもと、当社用船で座礁事故があった場合を想定した演習を行いました。当社で運航するいかなる形態の船で事故があった場合にも、速やかに適切な対応が行えるよう今後も社内及び関係するお取引先様と共に研鑽してまいります。

当社船隊は自社船と用船で構成されますが、近年の海難事故やトラブル、顧客の安全に対する要求の高まりを受け、当社最大の船隊を抱える鉄鋼原料グループの用船船主との間で、営業・安全管理部門を交えた安全会議を2021年度より開始しました。

用船者の立場で一方的に船主に様々な取り組みを求めるのではなく、当社で過去に発生した事故・トラブルの詳細、原因、またその後の再発防止の取り組みを開示し、一社ずつ丁寧かつ率直に意見交換することで、当社船隊全体として安全への意識と輸送品質を高めてまいります。

当社は2021年度より船舶管理・安全管理グループと管理船で利用してきた船舶管理ソフトの見直し・刷新に着手しました。従来のWord・Excelを主体としたソフトから、より多機能かつ操作性に優れるソフトを導入する計画で、業務効率化と業務負荷削減効果を期待しています。

この新たな船舶管理ソフトの導入により収集したデータの安全運・環境保全への活用を視野に入れており、船体や機関トラブルに関するデータを事故やトラブルの未然防止につなげるなど、より確かな安全管理に向けて効果的に活かしていきたいと考えます。